午後になると、まぶたがやたら重い。オンライン会議で言葉が出てこない。コーヒーを足しても、すぐ元どおり…そんな日、ありませんか?

その原因のひとつは、部屋のCO2(二酸化炭素)が静かに増えていることかもしれません。CO2自体は危険ガスではありませんが、換気が足りない合図としてはとても正直です。

数字で見えると、「いま窓を開ける」が迷わず決められます。ではどの数値で動けばいいか、どんなセンサーを選べば失敗しないか。ここから在宅向けに、今日から使えるやり方をサクッと整理していきます。

在宅ワークで「午後に眠い」はCO2が関係?

在宅で午後になると頭がもやっとするのは、部屋のCO2(二酸化炭素)がじわじわ上がっているサインかもしれません。CO2そのものは低濃度なら“危険ガス”ではなく、「換気が足りないよ」という合図として使うのが正解です。外の空気はだいたい300〜500ppm(近年の全球平均は400ppm台)で、室内は人の呼気で上がります。つまり、人数・時間・換気の弱さが数値に映るんです。

日本では“ビル管理法”の運用で、対象施設は室内CO2を1,000ppm以下に保つのが管理の目安。家庭は法対象外ですが、この数字を「そろそろ換気」のスイッチにすると意思決定がラクになります。ここで大事なのは、安全/危険の絶対線ではなく換気の指標だという理解です。

またASHRAE 62.1(米国の基準)は「CO2の上限値そのもの」をIAQ(室内空気質)の合否条件にはしていません。CO2は主に換気量の手がかりとして扱われ、屋外との差分などで考えるのが基本です。誤解しやすいポイントなのでここで釘を刺しておきます。

行動に落とすためのざっくり目安は次のとおり(体感には個人差あり):

この判断は、オフィス模擬環境でCO2や換気条件によって意思決定スコアが**変化したという“示唆”**とも整合します(因果は単純化しないのが大事)。

CO2は空気質の全部を語らないけれど、在宅でのだるさ回避スイッチとしては超有能。次は、数字をちゃんと信じられるセンサー選びと置き方をサクッと解説していきます。

失敗しないCO2センサーの選び方(ここだけ見ればOK)

在宅用なら“ここだけ”押さえれば迷いません。方式はNDIR(またはPAS)、レンジは0〜5,000ppm以上、精度表記は±50〜100ppmまたは±5%、ABCのON/OFFと手動校正、そして音オフ・光通知・ログ連携・USB-C。これで日常運用がグッとラクになります。

測定方式と精度:NDIR一択/eCO2は避ける

NDIRは赤外線でCO2そのものを測る直読方式。一方eCO2はVOC(におい等)から推定する“それっぽい値”で、CO2直読ではありません。商品ページに「NDIR」明記があるか必ず確認してください。

測定レンジは0–5,000ppm以上が実用十分。機種によっては1万ppmまで表示できても、5,000ppm超は精度が保証外(または劣化)と明記されることがあります。表示はできても“あてにしすぎない”が正解です。

表示・通知・記録・電源:在宅特化の必須機能

会議中の静けさ最優先。「音オフ+光だけ通知(緑/黄/赤)」が切り替えられる機種だとストレスゼロ。数字は大きく・色で直感。Bluetooth/Wi-Fi/CSVでログ保存できると“上がる時間帯”が見えて、換気の先手が打てます。電源はUSB-C給電+内蔵バッテリーが取り回し最強。

ABC(自動ベースライン補正)は“最も低かった値≈屋外400ppmとみなしてズレを直す”仕組み。外気レベルまで下がらない部屋では誤学習しやすいので、ABCをOFFにして屋外で手動校正できる機種が安心です。

スペック早見表(チェックリスト)

置き場所と使い方:会議が長くても“こもらない部屋”へ

家の空気は“置き方”と“タイミング”でほぼ決まります。センサーの数値をトリガーに、短時間でシュッと下げる運用にしていきましょう。

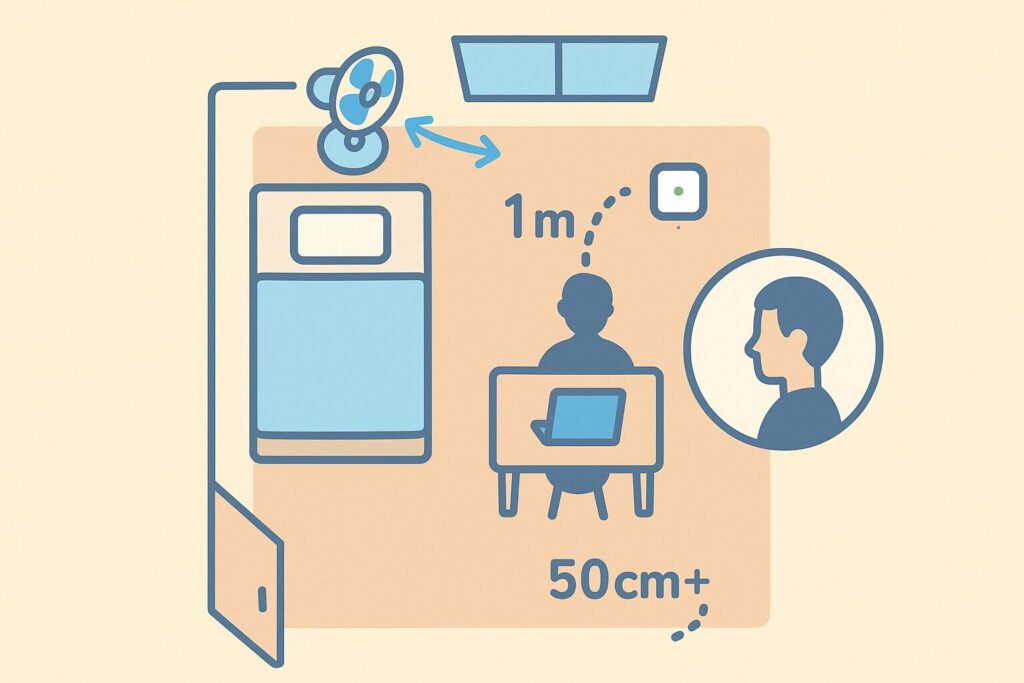

机から1m以上・胸の高さ・人の息から50cm以上

ノートPCや口元の直撃を避けて、部屋の代表値を取るのがコツです。置く高さは胸のあたり(約1.1〜1.7m)。

1,000ppmで3〜5分の計画換気+サーキュレーター

数字が1,000ppmに触れたら、3〜5分だけキレよく換気。長時間ダラ開けより効きます。

会議前後の“数値リセット”とログ活用

会議はCO2が跳ねやすいイベント。開始前に1回、終了後に1回の“リセット換気”を習慣化します。

この3ルールだけで、同じ部屋でもこもりにくさが段違いになります。数字を合図に、淡々と回しましょう。

校正とメンテ:数字を「信じていい状態」に保つ

計量カップの“0位置合わせ”と同じで、CO2センサーもときどき整えるだけで信頼度がグッと上がります。コツはABC(自動校正)の向き不向きを見極め、屋外での手動校正を定期的に差し込むこと。取説最優先を前提に、在宅向けの運用だけサクッと固めます。

自動校正(ABC)のオン/オフと注意点

ABCは一定期間でいちばん低かった値を「屋外≈400ppm」とみなして微調整する仕組みです。

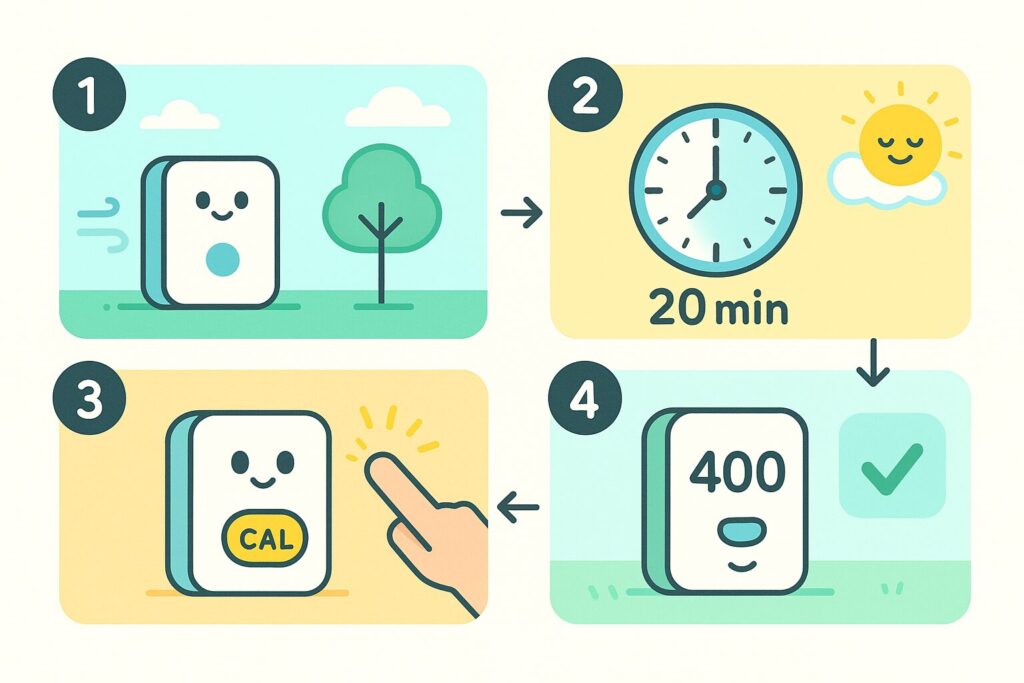

屋外での手動校正(例:20分)と頻度

やり方はシンプル。新鮮な外気に置いて“落ち着かせてから”校正します。

- 屋外の日陰(車の排気・人の息から離す)に本体を置く

- 15〜20分そのまま待って数値を安定させる(機種により5〜30分)

- 取説の校正ボタン/アプリ操作を実行

- 完了後は≈400ppm付近になるか確認

2台運用のススメ:据置き+手元用で“ラクに継続”

2台に役割分担させると、運用が一気にシンプルになります。据置き=部屋のレーダー、手元用=自分のミニマップのイメージです。

据置き

手元用

一日の回し方

- 朝に据置きのグラフで“上がりやすい時間”を確認

- 会議前に30秒予備換気

- 1,000ppmで3〜5分換気

- 終了後にリセット換気

混雑タイムのコツ

家族やペット同室の時間帯は、据置きを人の息から50cm以上離す位置に固定し、前倒し換気を1本差し込みます。手元用は各自の席に移動させ、通知は光のみで静かに回してください。

よくある質問

- QCO2って危険なんですか? 何ppmで換気すればいいですか?

- A

家庭で触れる低〜中濃度では“即危険”ではありません。CO2は換気の合図として使うのがコツです。外はおよそ400ppm、室内は人の呼気で上がります。目安は1,000ppmで換気、1,500ppmを超えたら早めに強めの換気をおすすめします(あくまで合図で、絶対の安全境界ではありません)。

- Q安い“eCO2”機でも使えますか?

- A

eCO2はCO2の推定値(VOCなどから計算)で、CO2を直接測っていません。NDIR(またはPAS)方式の“CO2直読”を選んでください。商品ページに「NDIR」や「赤外線」の表記があるかが見分けポイントです。

- Q精度はどのくらいを選べば安心ですか?

- A

家庭用なら**±50〜100ppmまたは±5%程度の表記が目安です。購入後は屋外での手動校正**を一度やって“基準合わせ”をすると、数字への信頼度がグッと上がります。

- Qどこに置けば正しく測れますか?

- A

机から1m以上/胸の高さ(約1.1〜1.7m)/人の息・加湿器の蒸気から50cm以上が基本です。直射日光・エアコン直風・機器の発熱源は避けてください。部屋の“代表値”をとる位置取りがコツです。

- Q会議中にアラート音が鳴って困ります。静かに運用できますか?

- A

できます。音はオフ、光だけ通知(緑・黄・赤)に設定しましょう。さらに表示を消灯すれば画面のチラつきも防げます。

しきい値の例:黄=1,200ppm、赤=1,500ppm。

- Q換気はどのくらい開ければ効果が出ますか?

- A

1,000ppmに触れたら3〜5分を目安に“短くキレよく”。

- QABC(自動校正)はONとOFFどっちがいいですか?

- A

環境で使い分けます。

- ONが向く:毎日どこかでしっかり換気し、夜間は無人でCO2が下がる家

- OFFが向く:ほぼ常時在室で外気相当まで下がりにくい書斎など

迷ったらまずOFF+屋外で手動校正→生活リズムが安定してからONを試し、ログでズレを確認してください。

- Q手動校正のやり方と時間は?

- A

手順はシンプルです。

- 屋外の日陰(人の呼気・車の排気から離す)に置く

- 15〜20分静置して数値を安定

- 取説どおり校正ボタン(またはアプリ)を実行

- 完了後に≈400ppm付近に寄ることを確認

※時間は機種で5〜30分ほど差があります。頻度は月1回+ズレを感じたときが目安です。

- Q5,000ppm超が表示されました。本当ですか?

- A

多くの機種で5,000ppm超は精度保証外です。まず換気してレンジ内で再確認してください。数値が高止まりするなら、口元の直撃・加湿器の蒸気・直射日光などの設置要因を見直し、屋外で再校正を。

- QCO2は低いのにだるい日があります。なぜ?

- A

温度・湿度・他成分(におい等)・睡眠不足など、CO2以外の要因が絡むことがあります。センサーに温湿度表示があると切り分けしやすいです。CO2は“空気の全部”ではなく、換気タイミングの合図として活用するのが賢いやり方です。